![]()

Fachbegriffe der Musiktheorie mit Hörbeispielen

| Home | Index | Literatur | Dokumente | Kritik | Kontakt |

Kunstgattung, deren Ausgangspunkt und Selbstzweck im Klang liegt. Musik, in der diese Bestimmung vollständig entwickelt und herausgearbeitet ist, die also eine in sich konsequente Ästhetik besitzt, ist tonale Musik.

Das Hörbare als Objekt der ästhetisch interessierten Wahrnehmung. Die ästhetische Zweckbestimmung unterscheidet den Klang von anderen akustischen Objekten wie sprachlichem Laut oder Geräusch. Sie zeigt sich schon an der einfachsten Form des Klangs selbst, am Ton.

Ton, Teilton, Oberton, Schwingung

Der musikalische Ton ist das hörbare Resultat von regelmäßigen akustischen Schwingungen. Das Schwingen von Stimmbändern, Saiten, eingeschlossenen Luftsäulen usw. wird über Schallwellen der Luft an das Ohr getragen, das die Schwingungen aufnimmt und der Wahrnehmung zugänglich macht. Ein Ton erscheint um so höher, je höher die Frequenz der Schwingungen ist. Eine solche Schwingung ist prinzipiell aus einer ganzen Reihe von Teilschwingungen zusammengesetzt, die auf doppelter, dreifacher, vierfacher usw. Frequenz der Grundschwingung mitschwingen.

Je nach ihrem relativen Anteil an der Gesamtschwingung prägen diese Oberschwingungen die Klangfarbe eines Tons. In ähnlicher Weise wird die Art eines Geräuschs am Zusammenwirken von vielerlei Schwingungen kenntlich. Aber während das Geräusch ein wirres Gemisch aus Schwingungen ist, deren Zusammensetzung beständiger Veränderung unterliegt, beruht der Ton auf einem regelmäßigen und kontinuierlichen Schwingen mit einer klar erkennbaren Grundschwingung. Der klangvolle Ton zeichnet sich dann dadurch aus, dass er besonders reich an Obertönen ist. In dieser Hinsicht ist der musikalische Ton ein ausgefeiltes Produkt des Instrumentenbaus, der diese Klangfülle mit entsprechenden Resonanzkörpern und anderen technischen Mitteln hervorgebracht hat. Auf dieser Grundlage entwickelt sich einerseits eine Vielfalt von Klangfarben, andererseits aber auch die Harmonie der Töne.

Charakteristik des Schönen; objektive Beschaffenheit dessen, was als schön empfunden wird, nach seiner prinzipiellen Seite hin betrachtet. Beim ästhetischen Empfinden benutzt der Mensch seine Sinne nicht zur Verfolgung äußerer Zwecke, sondern interessiert sich für das Wahrnehmbare als solches; er lässt die instrumentelle Stellung zur Welt hinter sich und legt sich die Objekte der Wahrnehmung als Selbstzweck vor. Bei dieser Stellung zur Objektivität wird die Beschaffenheit des Wahrnehmbaren zum Kriterium, unter dem die Beziehungen an der Sache von Interesse sind. Wo es ihm um Schönheit geht, betrachtet der Mensch die Dinge nämlich danach, ob sie zusammenpassen. Bei entsprechender Muße genießt er Objekte mit dieser Charakteristik als Zufallsprodukte der Natur und erst recht als bewusstes Resultat einer schöpferischen Phantasie.

Beziehung von Objekten, die ihr Kriterium in einer wahrnehmbaren Eigenschaft dieser Objekte hat. Das Zusammenpassen ist eine Form der Übereinstimmung, bei der sich die Momente der Sache aneinander messen und miteinander vergleichen. Beispiele: Reim, Symmetrie, Harmonie, Rhythmus usw. Das Zusammenpassen von Wahrnehmungsinhalten ist das abstrakte Prinzip der Ästhetik. Untersuchungen darüber, was warum und inwiefern zusammenpasst, fördern stets Gesetze der Schönheit zutage – so auch in der Musik.

Bestimmung, die einer Sache oder Person nicht als solcher zukommt, sondern infolge einer Beziehung, in der sie steht. Da es in der Musik bei näherem Hinsehen immerzu und überall um Verhältnisse (des Zusammenpassens) geht, erweisen sich die musikalischen Kategorien oft als Reflexionsbestimmungen. Grundtton, Tonika, Takt, Motiv usw. zeigen sich als solche Reflexionsbestimmungen, sobald man ihrem ästhetischen Charakter auf den Grund geht.

Reflexionsbestimmungen werden oft verdreht aufgefasst, wenn die zugehörigen Verhältnisse nicht durchschaut werden. Dies veranlasste einen großen Denker zu folgender Bemerkung:

"Es ist mit solchen Reflexionsbestimmungen überhaupt ein eigenes Ding. Dieser Mensch ist z.B. nur König, weil sich andre Menschen als Untertanen zu ihm verhalten. Sie glauben umgekehrt Untertanen zu sein, weil er König ist." (Karl Marx, Das Kapital)

Tonale Musik ist die auf Dur und Moll basierende Musik und damit Musik auf harmonischer Grundlage. Die Kennzeichnung "tonal" ist insofern treffend, als das auf Dur und Moll gegründete harmonische Prinzip der Tonalität sämtlichen rhythmischen und melodischen Formbestimmungen der tonalen Musik zugrunde liegt. Historisch wurde die tonale Musik während des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit aus der modalen Musik entwickelt. Dies ist kein Zufall, denn die tonale Musik bricht mit der Verpflichtung der modalen Musik auf eine religiöse Grundlage, auf die rituelle Monotonie des Haltetonprinzips, auf mystische Regeln und auf spekulative Tonsysteme. Sie stellt die Musik auf ihre eigene, nämlich harmonische Basis und entspricht damit der neuzeitlich-materialistischen Geisteshaltung, welche den Genuss am Klang zum Ausgangspunkt des Musizierens macht. Die tonale Musik ist daher erst die fertig entwickelte Musik, Musik im eigentlichen Sinne. Dass sie nur eine historisch vergängliche Art von Musik sei, ist ein Gerücht, das die Verfechter der atonalen Musik in Umlauf gebracht haben.

Musik, die einzelne Momente des Musikalischen gegen ihre immanente Ästhetik und musikalische Grundlage verselbständigt und als solche gestaltet. Zum Beispiel werden die zwölf Töne getrennt von ihrer harmonischen Grundlage (der Modulation) und antiharmonisch verwendet. Oder es wird alles Harmonische, Rhythmische und Melodische aus den Tonfolgen getilgt, um eine Abstraktion wie die "Reihe" ins Werk zu setzen. Musikalische Formen gerinnen zum "Material", und die radikalsten Vertreter der atonalen Musik produzieren nur noch Geräuschkollagen. Atonale Musik ist daher abstrakte Musik: Musik, in der außermusikalische Vorstellungen geltend gemacht werden und daher alles spezifisch Musikalische aufgelöst wird. Die Aufführungsprobleme der atonalen Musik rühren genau daher, dass die Aufführenden sich nicht ihre Musikalität zunutze machen können, sondern stur nach Noten spielen müssen, wenn es überhaupt noch um so etwas wie Töne geht.

Die Vorstellungen, die an die Stelle des musikalischen Interesses treten, sind teils verkehrte musikalische Abstraktionen (zum Beispiel Tonalität nicht als harmonische, sondern als statistische Beziehung, Dissonanz nicht als Harmonie, sondern als Zahlenverhältnis...), teils von anderswo (zum Beispiel Astrologie) hergenommene Einbildungen. Das Bedürfnis, das die Komponisten bedienen wollen, ist nicht das nach Klanggenuss, sondern das nach Sinn. Atonale Musik ist ein Beitrag zur Sinnstiftung. Die Komponisten treten daher mit dem Gestus auf, ihre Musik enthalte eine Botschaft, die verstanden werden könne. Sie werden unterstützt von Musikwissenschaftlern, die Musik nur noch als Sprache verhandeln.

Im Unterschied zur modalen Musik ist die atonale Musik nicht vorbürgerliche Musik, die sich erst noch aus ihrer religiösen Befangenheit lösen muss, um sich auf ihre eigene (harmonische) Grundlage zu stellen, sondern Musik von Komponisten, die sich in moralischer Befangenheit (Sehnsucht nach Sinn) gegen die bereits fertig entwickelte (= tonale) Musik wenden, um sie historisch abzulösen. Die Vertreter dieser Musik beschwören ein Geschichtsbild, worin Atonalität als musikalischer Fortschritt vorgestellt wird. Daher das Gerücht, die tonale Musik sei um 1900 herum zu Ende gewesen.

Auch die Kreativität der "modernen" Künstler ist abstrakt: Das Neue erscheint als Wert für sich, getrennt von allen ästhetischen Gesichtspunkten. Das Ideal der modernen Kunst ist die Originalität. In diesem Ideal nehmen sich die Künstler ihre Lebensgrundlage in der bürgerlichen Gesellschaft persönlich zu Herzen: das Urheberrecht, mit dem Geistesprodukte zu Geld gemacht werden können. Entsprechend sind die Komponisten mit ihrer Besonderheit befasst, suchen beim Komponieren nach ihrer Identität, fragen sich lebenslang, wer sie sind und wie sie ihre innerste Persönlichkeit dem Publikum mitteilen können. Denn aus dem geistigen Ursprung der Kunstwerke schließen sie ganz selbstverständlich, dass es darin um sie ganz persönlich ginge und dass sich in der Musik der Künstler ausdrücke. So wird die ganze Dürftigkeit der Abstraktion Identität zum Inhalt der Botschaften, um derentwillen Musikinstrumente und Ohren strapaziert werden. Dem Publikum wird mit atonaler Musik nichts Genießbares geboten, sondern Gewöhnung abverlangt. Geboten wird dafür ein "Material", das jeder deuten kann wie er will, also ein Betätigungsfeld für abstrakte Freiheit.

Die Rezension der Schönbergschen Harmonielehre im Anhang der 4. Auflage des Buchs "Die tonale Musik" bietet eine exemplarische Analyse von Absicht, Kompositionsweise und Ideologie der atonalen Musik.

Funktionstheorie, funktionale Harmonielehre

Die funktionale Harmonielehre ist ein auf Hugo Riemann zurückgehendes Konglomerat von Vorstellungen, die aus der Kompositionslehre hervorgegangen sind. Maßgeblich ist das Ideal einer Komposition, in der die Stimmen in kleinen Schritten "natürlich" voranschreiten sollen. Dazu werden passende Regeln konstruiert, nach denen sich die Stimmen aufgrund einer ihnen angeblich innewohnenden Tendenz bewegen sollen. Entsprechend betrachtet die Funktionstheorie alles Harmonische aus der Perspektive einer idealen Stimmführung. Sie deutet harmonische Sachverhalte prinzipiell als "Funktionen" einer vorschriftsmäßigen Stimmbewegung. Dadurch werden Harmonien nie als solche analysiert, sondern stets mit melodischen Vorstellungen vermischt.

Schon den Grundklängen der Tonalität werden Funktionen angedichtet: Tonika, Dominante und Subdominante (T, D, S) werden nicht als Bestimmungen begriffen, die Klänge durch ihr harmonisches Verhältnis zueinander bekommen, also als Reflexionsbestimmungen, sondern als Funktionen, die diese Klänge ganz unabhängig von ihrem tonalen Verhältnis haben und die in diesem Verhältnis allenfalls "deutlich" werden. Die Dreiklänge werden von vorneherein gar nicht harmonisch gefasst, sondern als Gebilde, die auf den Stufen einer Tonleiter errichtet sind. Ausgangspunkt ist die Vorstellung von natürlich gegebenen Stufenabständen in diatonischen Tonleitern, mit deren Tönen sich zufällig Dur- und Mollklänge bilden lassen. Als ebenso natürlich werden auf- und abwärts gerichtete Tendenzen in der Tonleiter unterstellt, worin also Leittöne wirksam sind. Die "Funktion" der Dominante soll dann eine auf dem "Leitton" beruhende "stark zur Tonika hinstrebende Auflösungstendenz" sein. Die Auflösung in die Tonika wird also nicht aus der Harmonik der Tonalität erklärt, sondern in eine mystische "Funktion" eines Dreiklangs verfabelt, der diese Funktion von Natur aus erfüllt.

Eine Dissonanz ist in der funktionalen Harmonielehre kein Zusammenklang aus dominantischen, subdominantischen oder tonischen Tönen, sondern ein Ton. Und zwar ein Ton, der die "Funktion" eines mit ihm zusammenklingenden Dreiklangs verdeutlicht. Beispiel:

"Durch Hinzufügen eines charakteristischen dissonanten Tones kann die Funktion eines Dreiklangs auch ohne Kadenzzusammenhang eindeutig bestimmbar werden." (Zitate in diesem Artikel nach Christian Köhn)

Der zusätzliche Ton bei einem Dominantseptakkord ist dann nicht der subdominantische Grundton, sondern die Septime, eine Tonstufe (die 7. Stufe von der Dominante aus gesehen), etwas rein Melodisches. Als solches hat die Septime eine geheimnisvolle Eigenschaft: "Der Dreiklang bekommt durch die Sept Dominant-Funktion." Auf ähnliche Weise zaubert die Sexte eine "Subdominant-Funktion", und zwar nicht etwa wegen der tonalen Verhältnisse in den Klängen und deren Abfolge, sondern wegen diverser Tendenzen der melodischen Fortbewegung, die sich angeblich feststellen lassen.

Die Töne, die in Wirklichkeit tonal bestimmt sind (als Bestandteile von T, D, S), erscheinen in der Funktionstheorie als Hilfsmittel, um alle Harmonien als exklusive Repräsentanten von T oder D oder S zu deuten. Die Töne gehören nicht zu T, D, S und klingen als solche zusammen, sondern sie tragen dazu bei, dass der ganze Klang im Sinne von T oder D oder S "verstanden" werden muss. Die Funktionstheorie deutet sich die Klänge entsprechend zurecht, indem sie jene nicht nach den wirklichen Tönen beurteilt, sondern nach fiktiven Tönen, die angeblich eigentlich "gemeint" sind. Ein Ton kann einen andern Ton "ersetzen":

"Statt zum Dreiklang hinzugefügt zu werden, kann die Sext auch die Quint ersetzen..."

Da sich die Tonika bei der Funktionstheorie nicht durch tonale Verhältnisse herauskristallisiert, sondern als "Funktion" an einem Akkord einfach so dran ist (gemäß der notierten Tonart), kennt diese Theorie keine Modulation infolge wechselnder tonaler Verhältnisse, sondern deutet Akkorde in anderen Tonarten als Vertreter der alten, nur weil die neuen Töne immer auf der gleichen Stufe liegen wie die alten. Dass diese Stufen alteriert sind, dass es sich also um andere Töne handelt, wird ignoriert: Gemeint sind dann die Töne, die nicht erklingen. Die Funktionstheorie ersetzt die Analyse der Tonarten, die in einem Musikstück vorkommen, durch die Behauptung von Funktionen einer unveränderlichen Tonart, die sich im Prinzip in zwölf Tönen darstellen kann. Ihre einschlägigen Konstrukte heißen alterierter Akkord, Zwischendominante usw.

Die Funktionstheorie liefert im Gestus der Analyse eine bloße Deutung der Harmonien im Sinne dessen, was sie als eigentlich Gemeintes unterstellt. Die funktionale Harmonielehre gehört in die Reihe der Theorien, die in der Musik einen Hintersinn vermuten, nämlich ein Etwas, das der Komponist "gemeint" hat.

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Funktionstheorie, speziell mit Hugo Riemann, Handbuch der Harmonielehre, findet sich in Franz Sauter, Die Musikwissenschaft in Forschung und Lehre, und zwar in dem Kapitel "Theorie der Tonalität als musikalische Hermeneutik", S. 51 - 65.

Modale Musik, Halteton

Modale Musik ist die reglementierte Form der Haltetonmusik. Die vorbürgerlichen Gesellschaftssysteme haben den monotonen Singsang der Geisterbeschwörung und Gottesanbetung für ihre Riten systematisiert. Dabei haben sie die Töne zu einem Tonsystem fixiert. Die Anzahl der Töne und ihre Abstände wurden spekulativ festgelegt, wobei mehr mystische Vorstellungen maßgeblich waren als eine Ahnung von Harmonie. Die Tonsysteme der modalen Musik, wie sie in verschiedenen Hochkulturen fixiert wurden, haben bei aller Unterschiedlichkeit eine Gemeinsamkeit: Sie enthalten einen Tonvorrat für die Gesänge, deren Modalitäten als vorschriftsmäßige Umgangsweisen mit diesen Tönen geregelt sind. Kernpunkt der sogenannten Modi – daher der Name modal – ist die Festlegung eines Tons als Halteton (tenor). Die mittelalterlichen Modi (= Kirchentonarten) sind ein typisches Beispiel für die Prinzipien der modalen Musik. Die geradezu klassische Grundform der modalen Musizierweise ist die Psalmodie.

Wo sie noch nicht von der tonalen Musik verdrängt worden ist, gibt es noch Reste der modalen Musik in abgelegenen Gegenden.

Zur modalen Struktur der arabischen und indischen Musik sowie zu deren Behandlung in der Musikethnologie ist einiges ausgeführt in Franz Sauter, Die Musikwissenschaft in Forschung und Lehre, S. 191 - 209.

Psalmodie, Tenor, Halteton, Repercussa, Rezitationston, Initium, Mediatio, Finalis, Choralnotation

Die Psalmodie, das Leiern von Psalmen, ist eine Form der religiösen Betätigung, bei der es auf die Erhebung Gottes und die Erniedrigung des Menschen ankommt.

"In dieser Beziehung liefern uns die Psalmen klassische Beispiele der echten Erhabenheit, allen Zeiten als ein Muster hingestellt, in welchem das, was der Mensch in seiner religiösen Vorstellung von Gott vor sich hat, glänzend mit kräftigster Erhebung der Seele ausgedrückt ist. Nichts in der Welt darf auf Selbständigkeit Anspruch machen, denn alles ist und besteht nur durch Gottes Macht und ist nur da, um zum Preise dieser Macht zu dienen sowie zum Aussprechen der eigenen substanzlosen Nichtigkeit." (Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik)

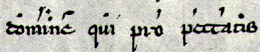

Der Vortragsweise nach ist der Psalm eine Form der feierlichen Rezitation nach folgendem Schema:

Kennzeichnend für diese Musik ist der Haltetonstil, der sich von der gewöhnlichen Sprechweise durch die Egalisierung der Tonhöhe unterscheidet. Die Stimme hebt an und hält den Ton eine Weile, um dann wieder abzufallen. Dieser monotone Singsang kennt keine Regelung der Tonlängen, sondern nur einen in der sprachlichen Artikulation begründeten Duktus. Die Psalmodie wurde zunächst in Neumen, dann vom 12. Jahrhundert an in der oben wiedergegebenen Choralnotation aufgeschrieben. Der Halteton, auch Tenor, Rezitationston oder Repercussa, ist die Grundlage der modalen Musik und bestimmt auch noch nach dem Aufkommen der Mehrstimmigkeit die in Mensuralnotation geschriebene Musik, aus der die tonale Musik entwickelt wurde.

Im weiteren Sinne ist Psalmodie "der kultische Sprechgesang im allgemeinen" (E. Thiel, Sachwörterbuch der Musik, Stuttgart 1984, S. 527). Vor der Entstehung der tonalen Musik ist jeglicher Gesang Psalmodie in diesem Sinne. Die für heutige Begriffe verschiedenen Bedeutungen des lateinischen Wortes carmen (Gebetsformel, Zauberformel, Weissagung, Orakelspruch, Kultlied, Gesang, Vers) werden daher in der Antike nicht sonderlich auseinandergehalten.

Mittelalterliche Symbole zur schriftlichen Fixierung der Psalmodie. Die Neumen sind aus den Akzentzeichen entwickelte Notizen über dem Text, die dem Kantor beim Vortrag des kultischen Sprechgesangs helfen sollen. Nach dem Aufkommen von Notenlinien wurden die Neumen durch die Choralnotation abgelöst.

| © 2016 Franz Sauter, Hamburg | Datenschutz |